轉載自:新三農

由于城鄉之間的差異,經濟發展水平越來越高的城市的拉力與差距越來越大的鄉村間的推力,農村人越來越多的離家外出,尋求更多的經濟收入,獲取更多的社會資源。人口的流動雖然緩解了人地之間的矛盾,促進了農村與外界的交流,提高了農村的經濟收入。

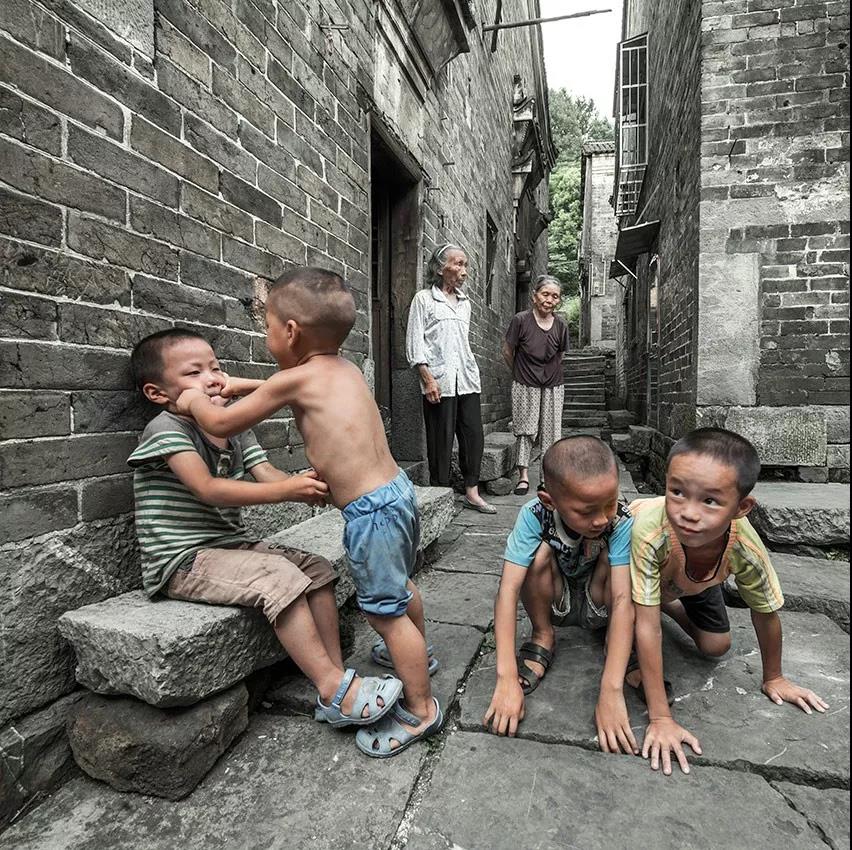

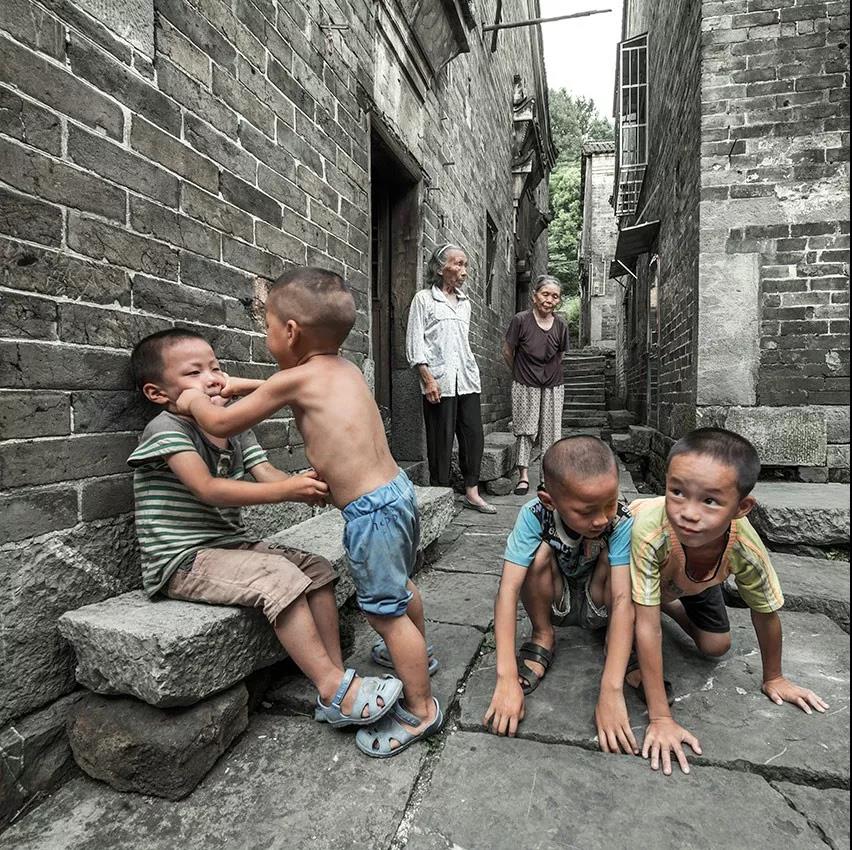

但也出現了各種問題:比如農村很多地方出現了“老人村”,留守老人、留守兒童越來越多的出現在農村的土地上,農村的人越來越少,部分農村由于人口的流動,導致衰敗,還有更多……這一切都歸于城鄉發展不均衡導致。未來縮小城鄉差距,給農村以更多、更大的發展空間,是一項任重而道遠的事。

一場人類歷史上

前所未有的人口大遷移

正在中國發生

一方面

中國城鎮化率從1995年的29%

飆升至2018年的近60%

城市人口愈發稠密

(北京密集的樓宇,攝影師@楊海)

▼圖片

另一方面

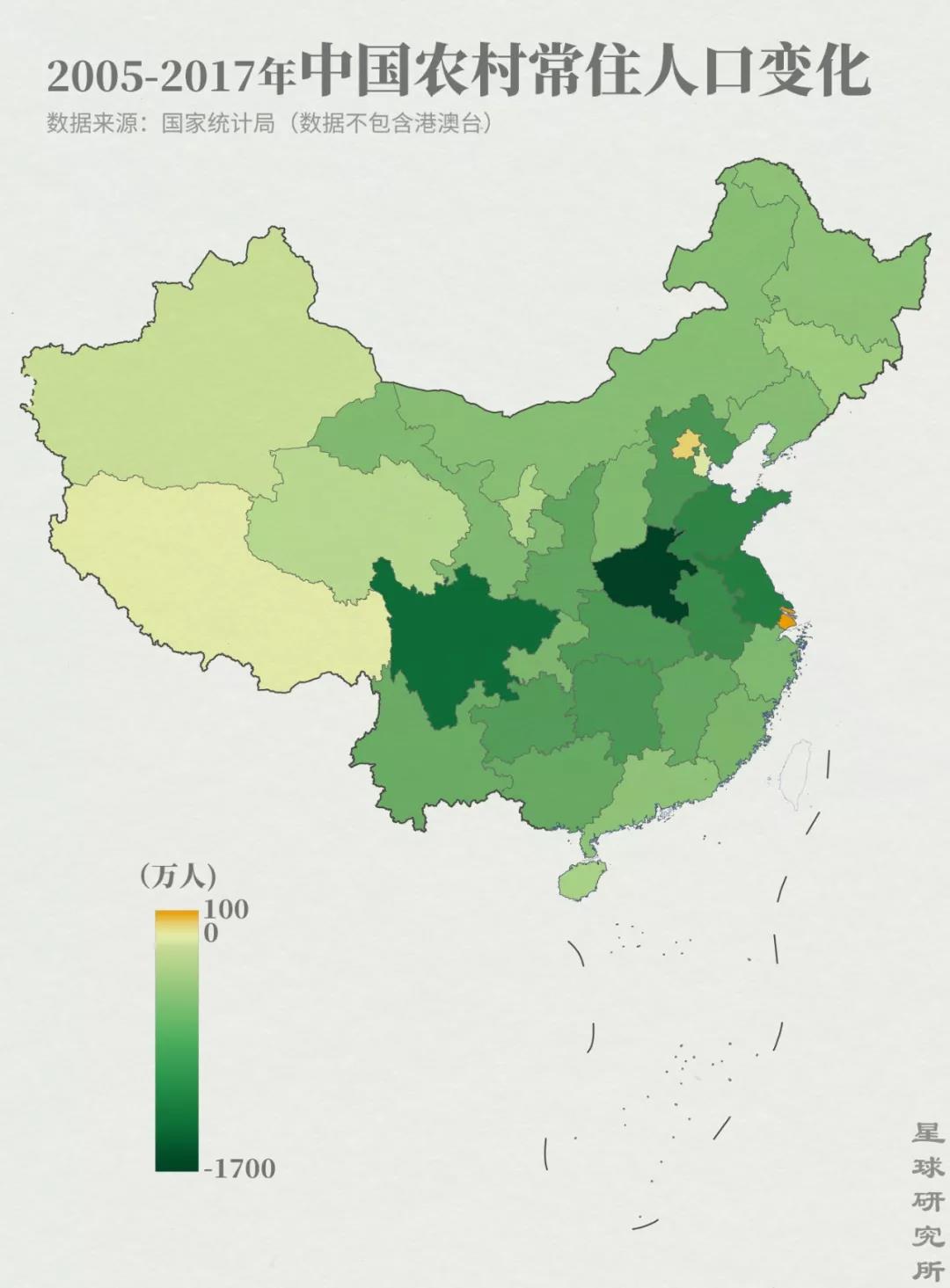

農村人口從1995年的最高峰8.6億

下降到2018年的5.6億

整整減少了

3億人

(2005-2017年中國農村常住人口分省變化,制圖@鞏向杰&鄭伯容/星球研究所)

▼圖片

有人認為

這意味著

傳統的鄉土中國正慢慢消失

也有人認為

這是一次歷史機遇

農業農村現代化的新紀元

將從此開啟

無論是哪種答案

中國農村都不再是原來的模樣

它已經走到了

一個決定未來命運的十字路口

01

人

首先

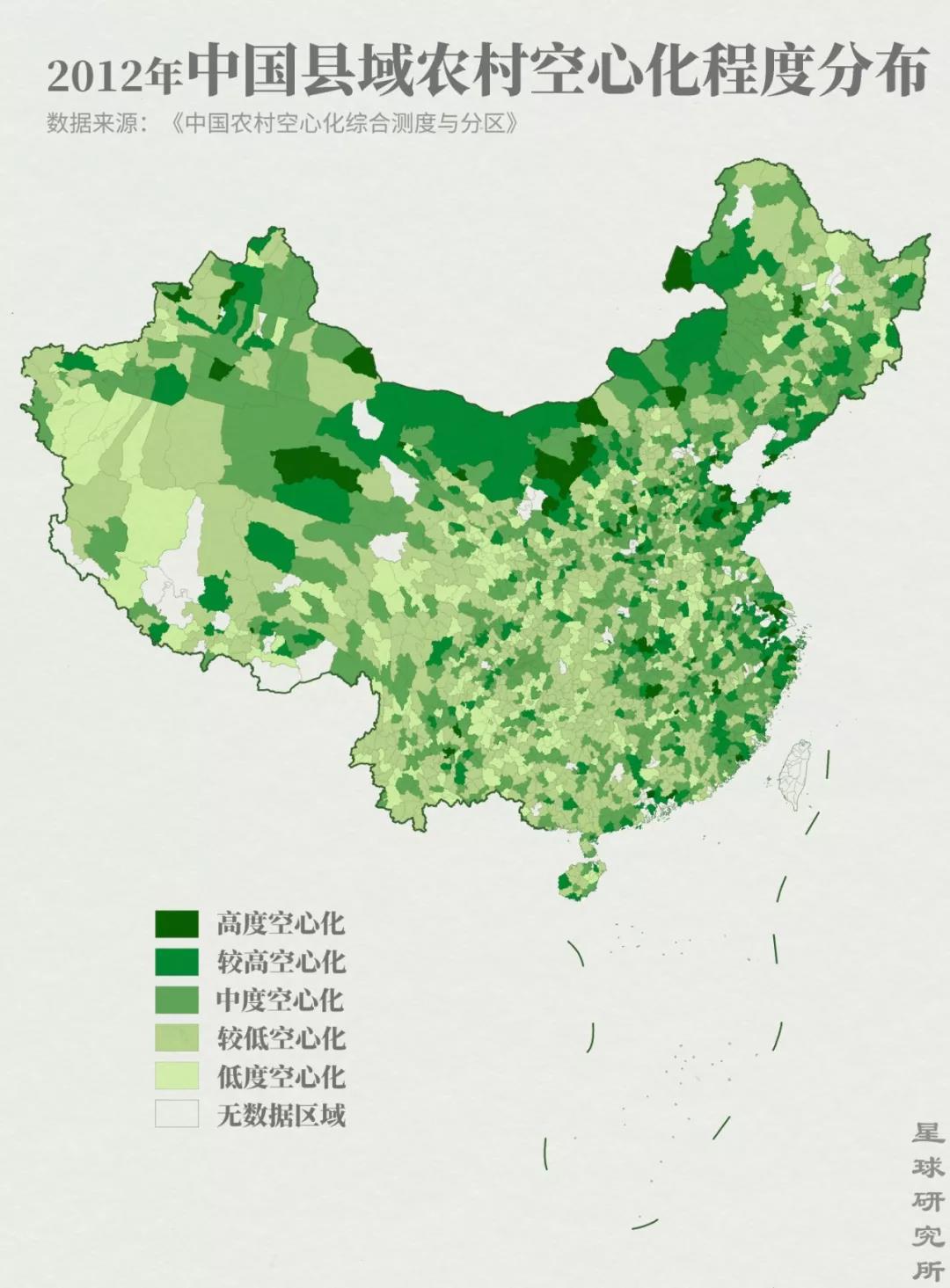

是人口結構的空心化

人的離開

曾無數次在農村上演

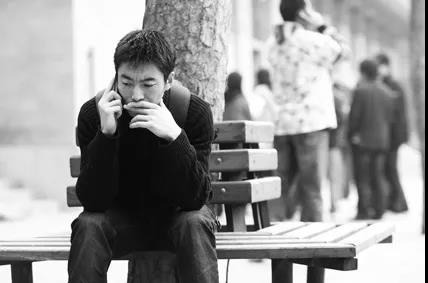

青壯年勞動力

去往城市打工

(廣州進城務工人員招聘會,圖片源自@VCG)

▼圖片

躍過龍門的鯉魚

要到外地就學

從今往后

他們中的多數人

每年只會回來一兩次

(農家子弟上大學,村民集資唱大戲,2013年拍攝于浙江紹興,圖片源自@VCG)

▼圖片

年輕人離去

勞動力離去

創造力離去

人去樓空、宅院深鎖

(2019年03月剛過完春節,山西運城的許多農家就鎖上大門,進城打工去了,圖片源自@VCG)

▼圖片

這便是農村的“空心化”

(中國縣域農村空心化程度分布,依據2012年楊忍等《中國農村空心化綜合測度與分區》,現在的空心化程度會有變化,制圖@鞏向杰&鄭伯容/星球研究所)

▼圖片

失去青壯年支撐的農村

留下不愿離開的老人

不忍離開的婦女

不能離開的兒童

他們便是

“留守老人”“留守婦女”“留守兒童”

老人們獨自生活

(福建福清東瀚蓮峰村的留守老人,攝影師@陳永誠)

▼

四川達州柳灘村桐子園近年來愈發冷清,原本140人的村莊僅住7戶15口人,其中有9位還是六十歲以上的老人。

視頻中老人“土味”的語言,打開落滿灰塵房間時那突然黯淡的目光,用力搓手微微側目看向被紅綠破布半遮蓋的黑色棺木卻又馬上回頭看向別處的情景都令我難掩淚水。

像這樣的空心村在中國絕不止千座萬座,其中留守老人的數量更是超過5000萬,這一座小小的“九位老人的空心村”映射出的是整個社會都無法忽視的巨大問題,即便這個問題已被反復提及。

還為兒女們照看著孫輩

(湖南桂陽縣廟下古村的老人和兒童,攝影師@程國強)

▼圖片

同時,他們面臨著另一個問題

從2002到2017年的15年間

因為生源減少等原因

中國的小學只能撤點并校

(數據來源《中國教育統計年鑒》《2017年全國教育事業發展統計公報》;下圖為安徽省黃山市歙縣昌溪鄉萬二村原學校,攝影師@徐江華)

▼圖片

撤點并校之后

孩子要到更遠的地方就學

2013年審計署的一份抽查顯示

每天上學徒步5千米以上的農村小學生

超過10萬人

▼圖片

進出戈英屯的山路單程為2.56公里,這聽起來不吃力

但它盤旋在兩座數百米的大山之間,這也是一些孩子上學回家的必經路

但與他們和父母的距離相比

徒步上學的距離就不算什么了

有調查顯示

只有近四分之一的留守兒童

每周能和父母通上電話

一半以上的留守兒童

與父母通話的時間在3分鐘之內

(數據依據廖運生等《農村留守兒童與父母情感溝通的研究》;下圖為河南洛陽汝陽縣王坪鄉柳樹村小學,這里大部分的學生都是留守兒童,攝影師@黃政偉)

▼圖片

他們往往比同齡人更加早熟

包括主動分擔家中的事務

(采茶的兒童,拍攝于廣西三江獨峒鄉,攝影師@盧文)

▼圖片

幫助照顧更小的弟弟妹妹

(拍攝于廣西富川福溪村,姐姐們背著弟妹,攝影師@盧文)

▼圖片

此外

田野間勞作的人員

也發生了很大變化

根據第三次全國農業普查公報

2016年全國農業生產經營人員中

年齡55歲及以上的

超過1億人

占比33.6%

(河北淶源勞作的老人,攝影師@劉杰)

▼圖片

在一些地方

田間勞作甚至大部分由婦女承擔

(甘肅永昌下三壩村,田野上勞作的農村婦女,攝影師@劉忠文)

▼圖片

但即便如此

每年仍有大量耕地撂荒

以耕作難度大、最容易撂荒的山區為例

2014-2015年

科研人員調查的235個村莊中

存在撂荒的村莊比例高達78.3%

(數據依據李升發等《中國山區耕地撂荒程度及空間分布》

下圖為青海互助縣山地耕作,為防止翻車,需要婦女兒童拽住繩索,攝影師@劉忠文)

▼圖片

農業生產的主體在老齡化

農業勞動者的素質在下降

新一代的農村年輕人

90后、00后

也在向往著城市化的生活

未來

將由誰來進行農業生產呢?

02

住宅

當一戶一宅的荒廢逐漸蔓延

就是整個村莊的荒廢

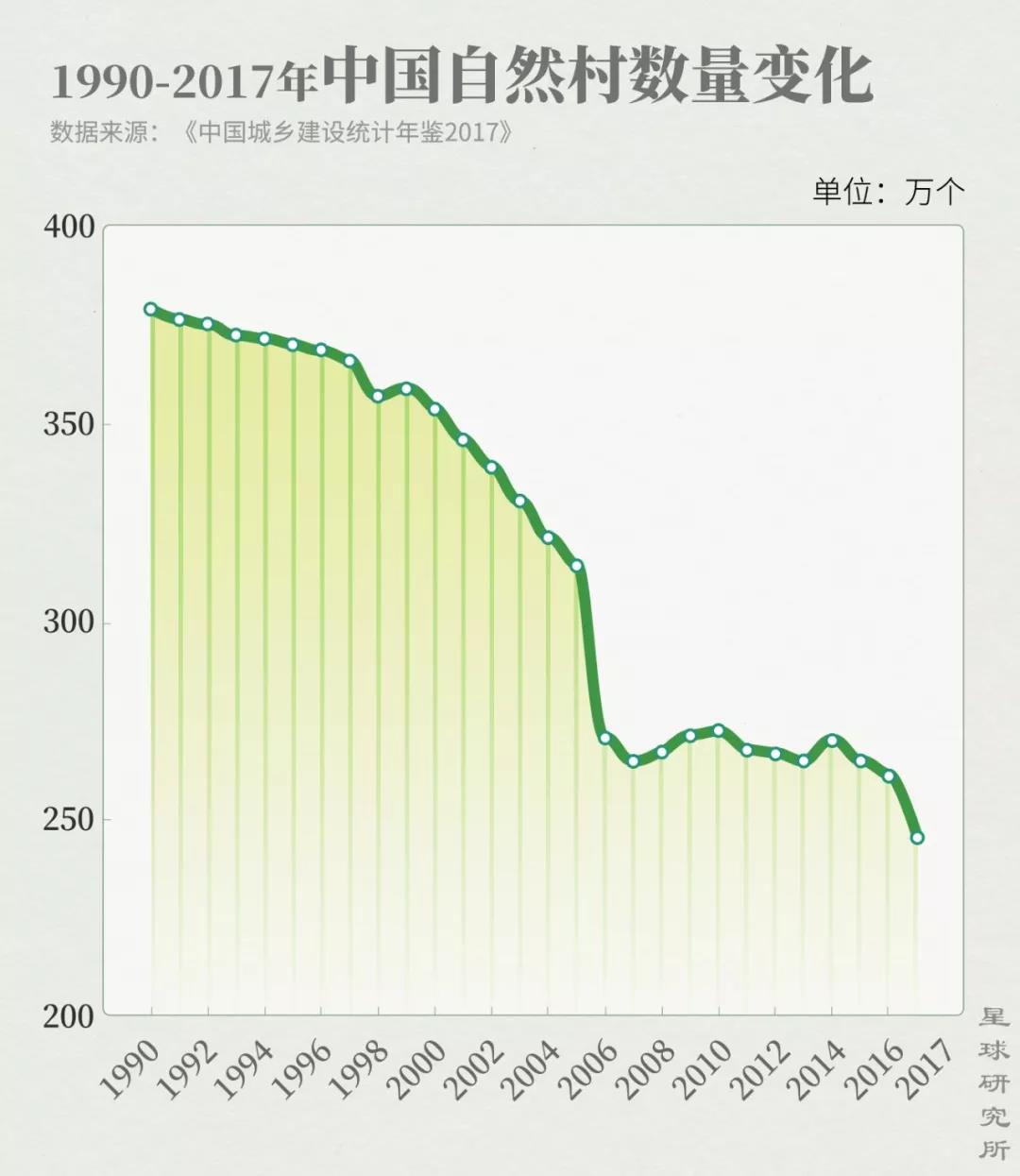

1990年

中國擁有自然村377.3萬個

到了2017年

便只剩下244.9萬個

27年間減少了132.4萬個

(1990-2017年中國自然村數量變化,制圖@鄭伯容/星球研究所;自然村是指自然聚居形成的村落,一般多個自然村共同設立一個村委員,便組成了行政村)

▼圖片

減少的原因多種多樣

生態環境改變、資源減少

使得村落不適宜居住

正是其中非常重要的原因之一

人口結構的空心化

住宅的空心化

古老村莊的荒廢

這便是中國部分農村正在展現的面貌

未來

這種狀況還會持續嗎?

農村的未來是什么?

然而,更多的人是選擇尋找一個更適合自己生存的地方,絕然的逃離農村!

即使背井離鄉,起碼能夠看到更多的希望!或者說,在家人、左鄰右舍的鄉親看來,你是“走出去”的人,“有出息”的人,不再“受老苦”的人。

是的,在很多地方的農村,人們在子女的教育方面,是一種“竭嘶底里”的渴求,他們希望子女的未來生活不要像他們那樣“土里刨食”“看天吃飯”,能像城里人那像“光鮮體面”的上班、下班。

▼圖片

蘇武鎮勞作的老人

但不知道從什么時候開始,這種望子成龍的心切變成了鄰里之間的攀比!

在什么樣的城市?

做什么樣的工作?

買什么樣的房子?

開什么樣的車子?

甚至,找了什么樣的女朋友……

都能夠成為攀比的資本。

走出去!不僅僅是為了生活!更是一種為人子女的“使命”!

你從出生就注定了你要成為別人想讓你成為的那種人!

圖片

多少年過去了,越來越多的人離開農村,穿梭在大大小小的城市之間。不論是意氣風發還是灰頭土臉,似乎從來沒有人懷疑過這樣的“使命”或生活,是否是自己想要的。

但他們一定知道,對故土的思念、對家人的牽掛、甚至是鄉音、鄉味對身處異鄉的他們而言,那都是一種奢求……

剩下的那些人,佝僂著身體、孤零零的守著破敗的村莊,盼著那些離開的人過的更好,等著那些游子哪天能夠回家看看……

圖片

照片分別是西渠鎮、紅沙梁鎮、夾河鎮

農村,真的沒有希望了嗎?

也許,家鄉已經不再是你記憶里的樣子!

摘

人口結構的空心化

住宅的空心化

甚至整個村莊的荒廢

這便是中國部分農村正在展現的面貌

未來

這種狀況還會持續嗎?

難道這就是農村的未來嗎?

03

機遇

數千年來

在中國這片土地上

“農”

一直是當仁不讓的主題

我們曾擁有

世界上最多的農業人口

我們曾試圖

將一切能開墾的荒野轉化為農田

我們曾努力

在一切能定居的地方建立村落

(中國華北密集的農村,每一個小點就是一個村莊,位于山東與河北交界處,圖片源自@Google earth)

▼圖片

但是在現代社會

我們真的需要

這么多的農業人口嗎?

我們還要努力維持

數量如此龐大的村落嗎?

或許

時代已經改變了

是時候收起哀傷,擁抱變化

①

農業

因為耕地破碎

耕作方式傳統

中國許多地方的農業生產

只能維持著低水平的運作

(湖南靖州寨牙鄉巖腳寨,當地村民在收獲稻,攝影師@王寰)

▼圖片

依靠人力、畜力

生產著微薄的糧食

(2019年5月6日拍攝于寧夏海原縣九彩鄉,耕地種土豆,攝影師@左雪蘭)

▼圖片

中國農業的未來

機械化一定是主流

今天

我們在東北平原上

用插秧機種植水稻

(吉林省洮南稻田插秧,攝影師@邱會寧)

▼圖片

用辣椒苗移栽機栽種辣椒

(吉林洮南市辣椒苗機械化移植,攝影師@邱會寧)

▼圖片

再用各種專業化的采收機

進行采收

(吉林洮南市的現代化農場在用辣椒機采收,攝影師@邱會寧)

▼圖片

在華北平原上

收割機來回奔馳

(河南濟源市梨林鎮大許村組織收割機夏收場面,攝影師@鄧國暉)

▼圖片

針對中國山地較多

而生產的山地型農業機械

未來中國的農業將是天翻地覆的變化

從這個角度講

中國的農業人口還將減少

繼續城鎮化和農業機械化生產

才是大勢所趨

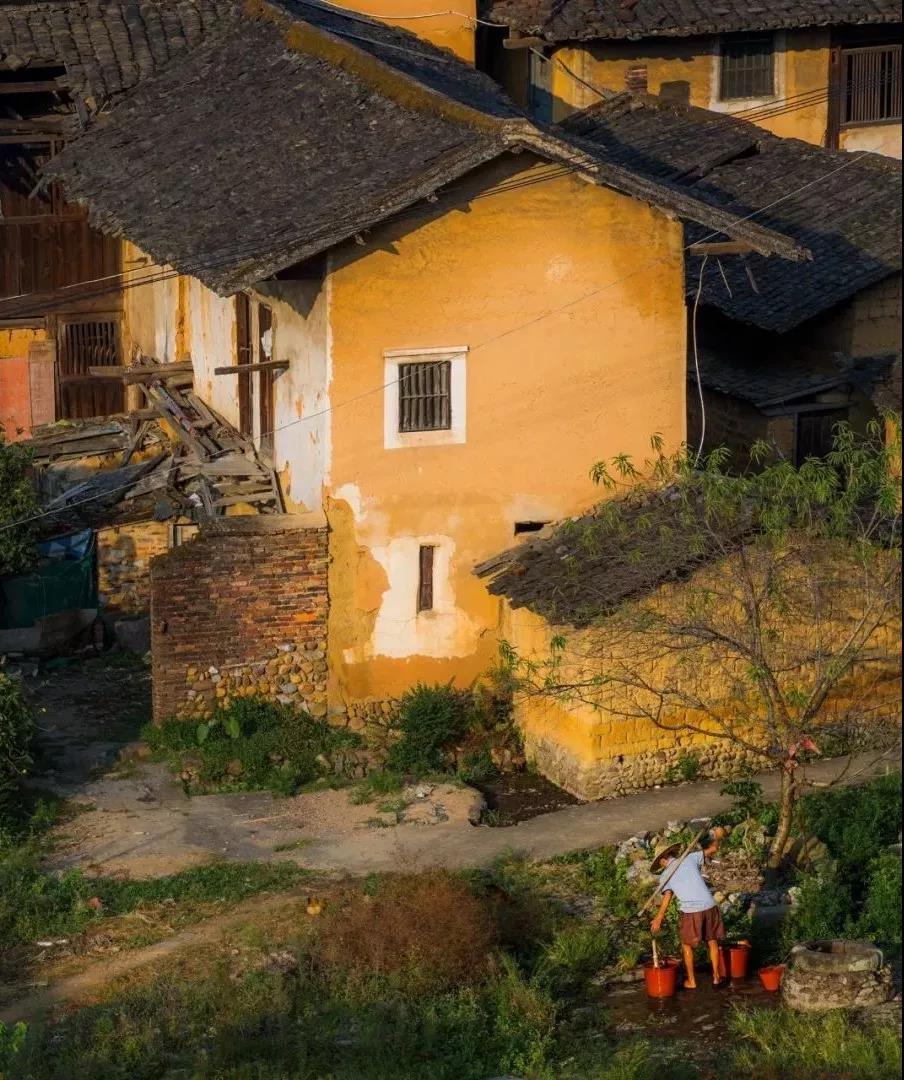

(福建永定高陂睦鄰村的村民從井里取水,這種鄉土生活也許是很多人向往的鄉村,但卻不是未來鄉村的主流,攝影師@陳永誠)

▼圖片

②

土地

農業機械化有一個非常重要的因素

就是要有一定規模化的耕地

農村人口的減少

將為我們增加這樣的機會

原本分配到小家小戶的細碎耕地

可以通過多種方式集中起來

統一耕作

(安徽歙縣雄村鎮雄村分割細碎的農田,攝影師@趙永清)

▼圖片

而空心村里現在廢棄的房屋

而空心村里現在廢棄的房屋

通過整治可以增加土地1.14億畝

相當于一個寧夏自治區的面積

(數據源自劉彥隨等《中國鄉村發展研究報告——農村空心化及其整治策略》;下圖為甘肅省白銀市景泰縣喜泉鎮新莊村農田,攝影師@陳劍峰)

▼圖片

空心化的村莊

通過人口遷移、村莊合并

不但可以提升農民居住條件

還有利于改善當地生態環境

把人類曾經占據的

但并不適宜人類生存的地方

重新交還大自然

未來中國村落數量的減少

也是大勢所趨

(安徽省池州市石臺縣山林里的小村落,因大水沖斷了唯一的石橋而逐漸廢棄,攝影師@李瓊)

▼圖片

③

產業

我們都曾有一個固有印象

農村就應該是以農業生產為主的村落

但改革開放四十年來的事實證明

這種認知早已過時

農村其實是多種產業的人類聚落

農業只是其中之一

近些年

正是那些抓住了各種機遇的農村

為我們打開了未來農村的想象力

包括發展旅游

(廣西恭城社山村,傳統婚慶巡游,吸引游客的一個表演項目,攝影師@盧文)

▼圖片

打造傳統手工藝

(拍攝于廣西三江程陽寨,當地旅游業的發展,讓做手工藝品的老人也得到實惠,攝影師@盧文)

▼圖片

建立工廠

(甘肅平涼的一家棉業工廠,攝影師@左雪蘭)

▼圖片

甚至開辦鄉村書店

甚至開辦鄉村書店

拓展電子商務

引入會展酒店

可見

科技、互聯網、全球化

都是中國農村的新機遇

給中國農民多大自由

中國農民就能創造多大的奇跡

(安徽黟縣碧山村的書店,攝影師@姚鵬)

▼圖片

產業興旺的農村

能讓農村面貌煥然一新

(廣東順德倫教鎮三洲村別墅群,攝影師@盧文)

▼圖片

能讓大部分農民收入倍增

農民成為一個體面的職業

農村成為一個體面的居所

吸引年輕人、科技人才不斷加入

形成良性循環

(浙江衢州霞山村村民的現代居所,攝影師@李小糖)

▼圖片

總之

總之

現代化的農業生產

興旺的多種產業

宜居的生態環境

將真正改變農村的面貌

改變留守老人、婦女、兒童的現狀

這將是中國鄉村振興的必由之路

鄉村振興

不僅是國家政策

更是每個人的責任

未來

將會有更多人、更多村落

在命運的十字路口

擁有更多選擇的機會

這就是

3億人出走后的中國農村

未來,你怎么看?

(貴州銅仁瓦屋鄉在油菜花田里種出了中國夢,攝影師@盧文)

▼